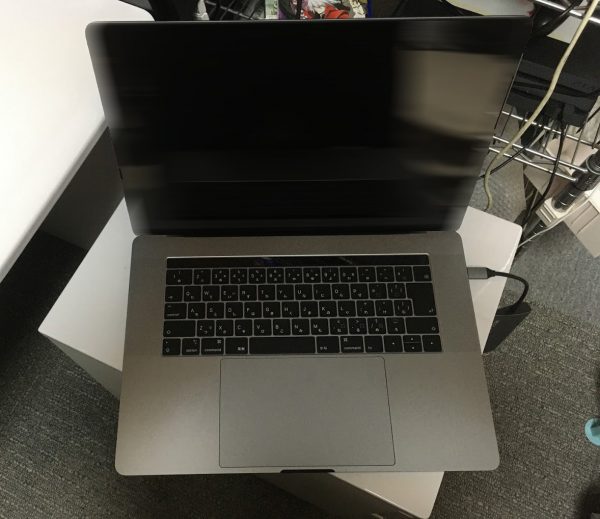

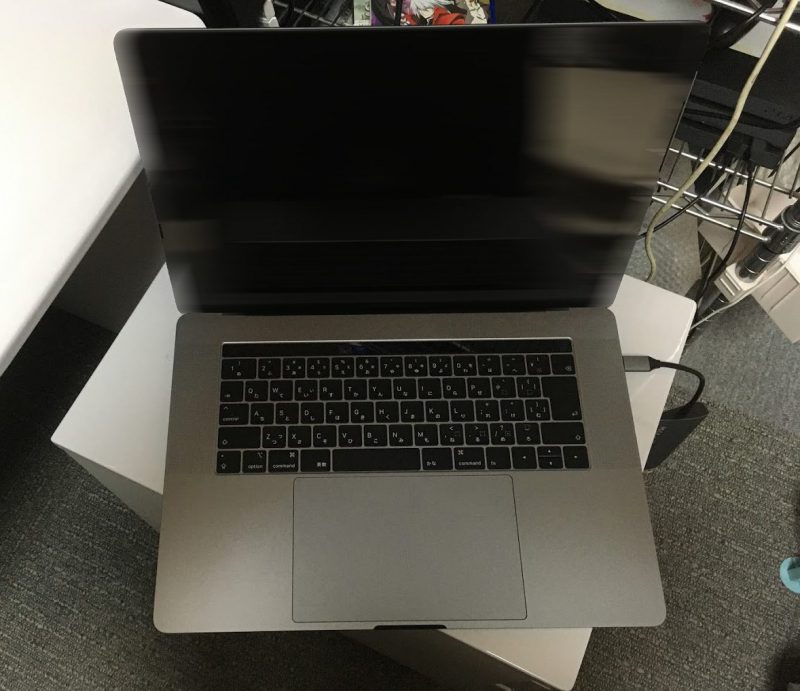

訳あってMacBookProを購入しました。

前々から欲しかったのですが、いかんせんPCの中では高級品に入る製品。

中々手が出せずにいました。

ヨドバシドットコムの増税前のセールで、普段はポイント5%のApple製品が10%になったのに釣られて購入を決意。

オーダーメイドなので納品まで約20日かかりました。

いやあ、Macを購入するのは約20年ぶりくらいですw

前に買ったMacはPowerPC603eですからね。

MacOS7.5ですよ。漢字Talkって言われてた時代ですよ。

目的1

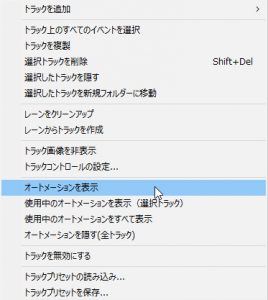

最近Progateでプログラムかじっているので、RubyとSwiftをやりやすい環境でやってみたかった

RubyはWindowsでもできますけど、環境設定とか面倒なものをせずにいきなり挑戦できるのがいいですね。

やりたいことをよりやりやすい環境でやれるという事で。

目的2

いろんなことをWindowsに集中しているので、リスク分散の意味でプログラムやWeb制作の開発環境を分散したかった

目的3

ただ単純にスタイリッシュなデザインのMacでカチャカチャやりたかったw

まあ、所有欲が満たされるというか、高いものを買って現実逃避したかったというか。

何にしてもMacとWindowsのハイブリッドな環境で遊べます。